EUが1学級27名のクラスだとしよう。

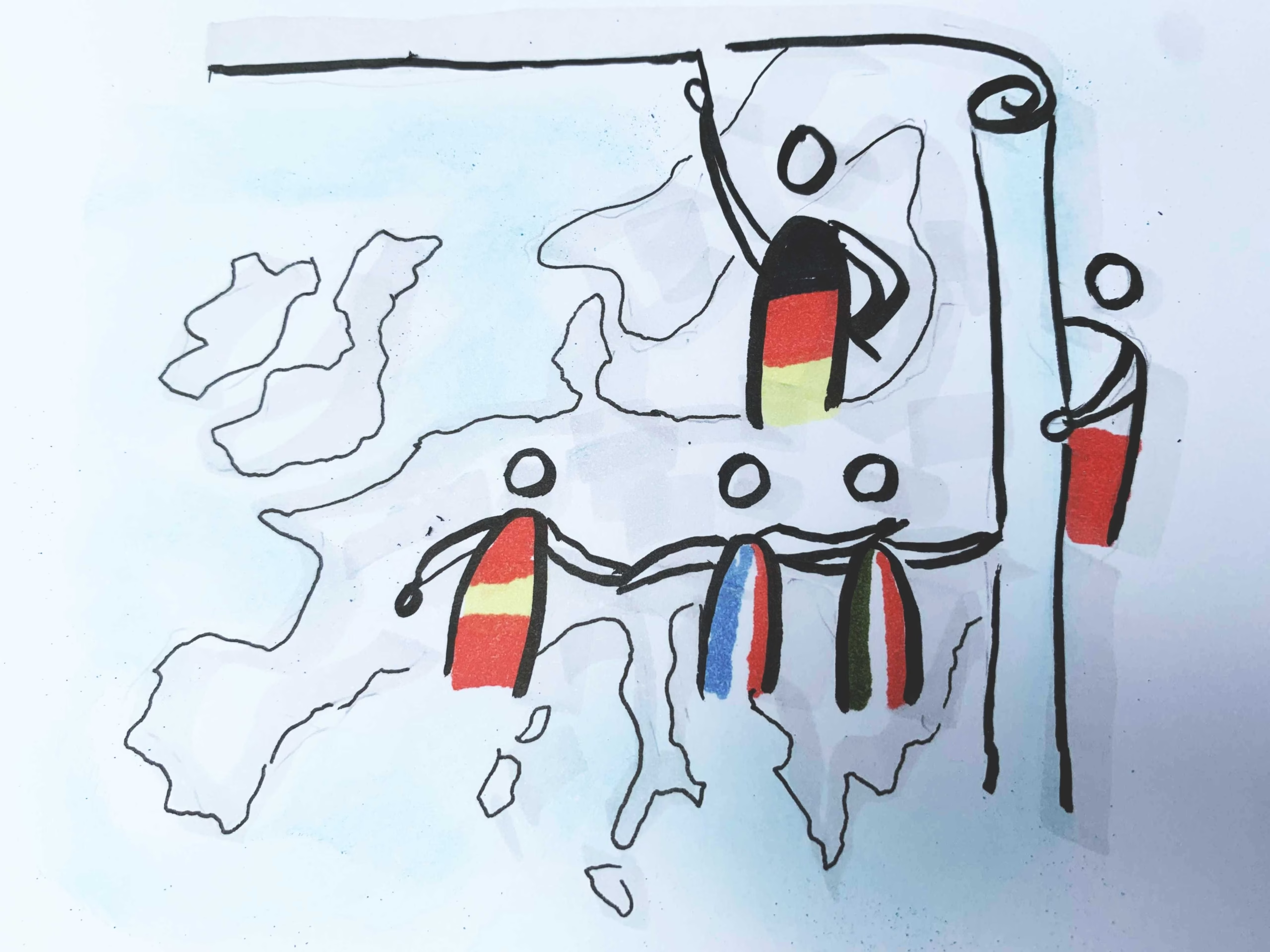

学級委員は優等生で成績はトップ。ことあるごとにちょっと偉ぶってクラスメートに指図する。そんな、みんなに少し煙たがられる存在がドイツかもしれない。言う事はいちいちもっともで、だからこそ鼻につく。「感じ悪~」と思いつつ、渋々学級委員のいう事を聞いている「ちょい悪」で目立つ存在のイタリア、スペイン。彼らと学級委員(ドイツ)との仲を「まぁまぁ」と取り持つのがフランス。そんなクラスメートを傍観しながら、大人しいがゆえにあまり目立たないが、実は影響力を持つポーランド。

このクラスで目立つ5か国。人口、GDPともにドイツ(83.4百万人)、フランス(68.4百万人)、イタリア(59.0百万人)、スペイン(48.6百万人)、ポーランド(36.6 百万人)の順でEUトップ5を占める。ちなみにこの5か国を除いた、EU残り22か国の平均人口は約672万人と、EU内の大多数は中小規模国家であることが分かる。

フランス、イタリア、スペインは南欧3国と呼ばれ、結束が固い。古代ローマ帝国の支配により、いずれもラテン語起源のロマンス諸語を話し、共通の法制度や都市インフラ基盤を有した歴史的背景を持つ。またローマ帝国が弱体化した後力を持ったカトリック教会の影響も今日まで強く受けている。因みにドイツは南欧3国すべてにとって最大の貿易相手国だ。

それに対してポーランドは、チェコ、スロバキア、ハンガリーなど旧ソ連に属した東ヨーロッパ勢代表。ナチスドイツ時代に侵攻され、その後共産主義ブロックに取り込まれた記憶から、自国の決定権を重視する。経済では東欧勢どこも最大の輸出先がドイツと、優等生への依存は強い一方、ロシアのウクライナ侵攻を受け、NATOでのドイツとの協力体制がより重要になっている。

南欧、東ヨーロッパ以外にも、派閥がある。Frugal Four(倹約4か国)と呼ばれるオランダ、オーストリア、スウェーデン、デンマーク。時にはここに学級委員(ドイツ)とフィンランドが加わり、EUの補助金を厳しく監視し財政引き締め(=財政規律)を進める。

それに対して、南欧は財政柔軟派。EU予算やコロナ後の復興基金などの議論で大規模支出を求めて倹約派と対立しがちだ。2010年のユーロ危機では、組織的汚職で債務危機に陥ったギリシャに対して、ドイツは緊縮策を迫った。受け入れたギリシャは、失業率25%以上になり100校以上の学校や数多くの病院が閉鎖され、人々の生活に深刻な影響が出た。当時のドイツのメディア報道には「規律ある北欧と堕落した南欧」(フランクフルターアレゲマイネ紙)「貪欲で怠惰、浪費ばかりするギリシャ人」(シュピーゲル誌)といった見出しが並んでいたのを思い出す。

このように、欧州をマクロに捉えてみると、南北、そして東西の微妙な距離感に気づく。「優等生」であるドイツ国内にも葛藤やジレンマがある。この多様性こそが、EUという「クラス」の面白さであり、時に難しさなのだろう。